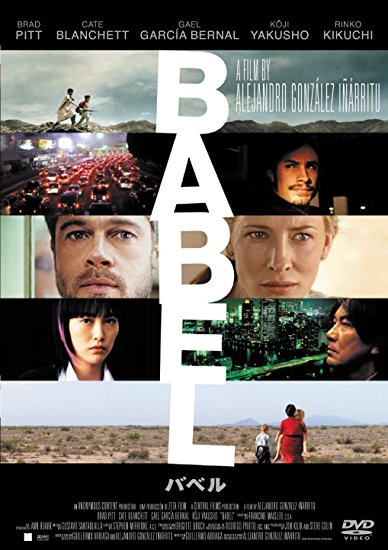

![バベル [DVD]](https://i0.wp.com/images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZWckjQ7QL.jpg?w=950&ssl=1)

Amazonプライムビデオにて観賞。

ちょっと古い、2006年公開の映画。

★★★☆☆ 3.2

Babel – Trailer – YouTube

※ネタバレ含みますのでご注意ください。

あらすじ:モロッコを旅行中のアメリカ人夫婦のリチャード(ブラッド・ピット)とスーザン(ケイト・ブランシェット)が、突然何者かによって銃撃を受け、妻が負傷するという事件が起こる。同じころ、東京に住む聴覚に障害を持った女子高生のチエコ(菊地凛子)は、満たされない日々にいら立ちを感じながら、孤独な日々を過ごしていた……。

タイトルの「バベル」は旧約聖書の「創世記」第11章に出てくる「バベルの塔」がモチーフになっていると思われる。

「バベル babel」とは「神の門」とか「ごちゃまぜ」という意味があるらしい。

By ピーテル・ブリューゲル – bAGKOdJfvfAhYQ at Google Cultural Institute zoom level Scaled down from second-highest, パブリック・ドメイン, Link

一般的な解釈としては、

人類が塔を作り、神に挑戦しようとしたので、神は塔を崩した

と言われているようだ。

(だが、「崩した」という表現は厳密には無いみたい)

また、それまで人間たちはひとつの言語でコミュニケーションを図っていたが、

バベルの塔を崩すことで言語も国家も人種も宗教も、みんなバラバラにして、

意思疎通ができないようにしてしまった、とも考えられていると。

世界にさまざまな言語や人種が存在する理由を説明するための話、とも言われているようだ。

バベルの塔の完成は「人類の統合」を象徴し、

塔の崩壊は「人類分断」を意味するのか。

そう考えると、この映画のテーマが見えてくるような気がする。

言葉がバラバラになってしまった人間たちは、それでも助け合い、互いを補い合う。

一方で、同じ国、同じ人種、同じ言葉を使いながらも互いに罵り合い、わかり合えない人間たちもいる。

見どころ:モロッコ、メキシコ、アメリカ、日本を舞台に、ブラッド・ピット、役所広司らが演じるキャラクターが、それぞれの国で、異なる事件から一つの真実に導かれていく衝撃のヒューマンドラマ。『アモーレス・ペロス』のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督が、言語、人種、国などを超え、完成度の高い物語を作り上げた。名だたる実力派俳優たちが名演を見せる中、孤独な少女を演じ、海外のさまざまな賞に名前を連ねる菊地凛子の存在感のある演技に、目がくぎ付けになる。

世界は広い。が、意外と狭いとも思える。

経済大国となった日本で、都心のタワーマンションの上階に住み、

趣味で猟銃を持つほどの富を築いた男。

しかし、家族との時間を作れず、聾唖である娘は享楽的な生活をだらしなく送る日々。

男は海外でガイドをしてくれたお礼にと現地人に銃を譲った。

その現地人は金に困ってその銃を売ってしまう。

銃を買い取った男は自分の子どもにその銃を使わせた。

子どもは無邪気に観光バスに向けて銃を撃つ。

撃った銃弾は女を射貫く。

その女の夫、アメリカに残してきた家族、その家族を面倒見るメキシコ人家政婦、

家政婦の故郷の家族、撃たれた女を助けようとするモロッコ人たち、

さまざまな国、人種、言語が複雑に交錯する。

それぞれの物語は、一見関連性なく平行して進む。

進むうちに、少しずつ少しずつ接点が現れ、やがて複雑に絡み合っていく。

もちろん、基本的に説明めいた台詞もナレーションもない。

ある意味淡々と映像が流れ、つながっているのかいないのか、

あえて分かりにくくしているのかというくらいに。

なぜ、このような作り方なのか。

これもテーマに関連しているのかもしれない。

観る人によって、解釈がさまざまに異なる造り。

国も、人種も、言葉も違う人間が、思うこと考えることは、

違っていて当たり前であり、解釈が分かれることがデフォルトだぞ、

という裏テーマがあるのではないかと思う。

これが制作者側の明確な意図なのか、

たまたまそうなったのか、それは分からないが。

バベルの塔の解釈からすると、

菊地凛子演じる女子高生は聾者という設定になっているのは、

人類の分断の中でも「言語の分断」を象徴しているのかもしれない。

聾者であるということは、健聴者とは「言語」でのコミュニケーションがメインにはならない。

聾者は聾者同士での手話でつながっているが、

手話を使えない健聴者とのコミュニケーション不全を生む。

同じ国、同じ人種、でありながら、意思疎通が成立しない。

しかし、世界は思わぬところで「つながっている」。

それこそが人間に課せられた業なのかもしれない。

撃たれた女と介抱する男、その子どもたちはアメリカに残されたまま。

子どもたちのシッターはメキシコ出身の家政婦。

家政婦は子供たちの両親が戻らないせいで、

自分の息子の結婚式に出席するため、世話をしている子どもたちを連れてメキシコへ渡る。

治安の悪いメキシコでトラブルに見舞われたとき、

国や生活圏が同じ人々が踊り騒ぐ結婚式のシーンと、

モロッコという未開拓な地で重傷を負った妻を介抱する男が、

言葉の通じない現地人の助けを借りながら助けられるシーンとが、

対照的であり、象徴的でもある。

さまざまなエピソードが複雑に絡み合い、

やがては収束していき、

ある一定の着地点を見いだす中、

最後の日本のシーンだけが、複雑な余韻を残し、

なんとも落ち着かない、解釈のしかたによってはいくらでもどうにでも解釈できそうなシーンで幕を閉じる。

人間はバベルの塔を完成させることができるのか。

完成させることが幸せにつながることなのか。

そもそも塔を建てるべきなのか。

それとも、神を欺くことはできず、分断され続けていくのか。

その答えは神のみぞ知る、ということも定かでは無いのだ。

中央公論新社

売り上げランキング: 298,903

朝日新聞出版 (2017-04-07)

売り上げランキング: 197,863