同級生を殺害した容疑で14歳の息子・吉永翼が逮捕される。それなりに平和に暮らしていた日常から一転、加害少年の親となった主人公・吉永圭一は、ニュースで見る匿名の「少年A」ではなく、自身の息子と正面から向き合うことで、自分自身の心の奥底にある弱さと向き合うことになる、葛藤と決意の物語。

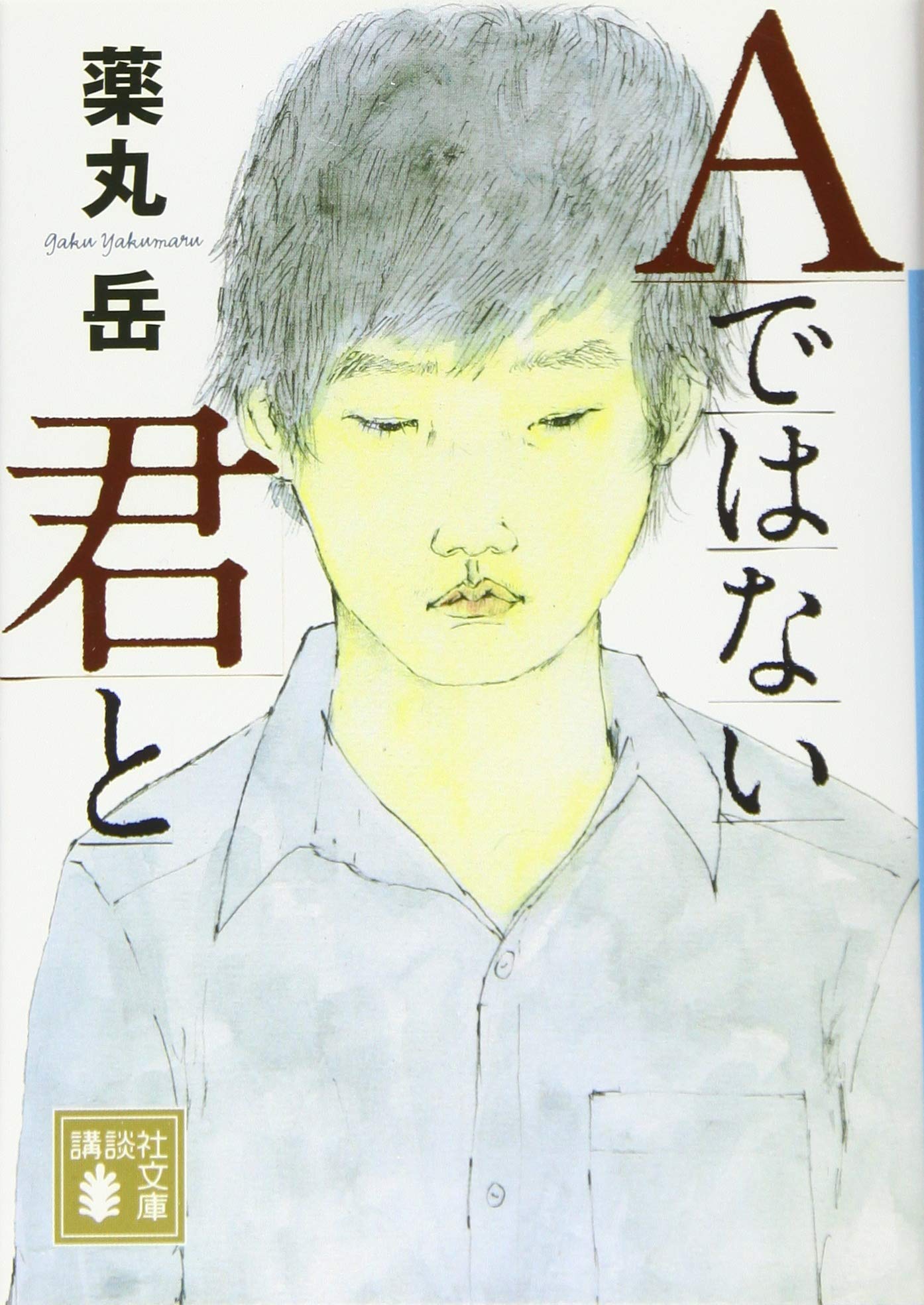

Aではない君と (講談社文庫) | 薬丸 岳 |本 | 通販 | Amazon

あの晩、あの電話に出ていたら。同級生の殺人容疑で十四歳の息子・翼が逮捕された。親や弁護士の問いに口を閉ざす翼は事件の直前、父親に電話をかけていた。真相は語られないまま、親子は少年審判の日を迎えるが。少年犯罪に向き合ってきた著者の一つの到達点にして真摯な眼差しが胸を打つ吉川文学新人賞受賞作。

Aではない君と (講談社文庫) | 薬丸 岳 |本 | 通販 | Amazonより引用:

●︎日本の少年犯罪の現実

●親としてやるべきこと

●命の尊さをどう伝えるか

●刑期を終えた後の社会復帰を描く

日本の少年犯罪の現実

日本の少年犯罪は、1960年代から1980年代にかけて増加傾向にあったが、1990年代以降は減少傾向にある。

平成29年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/2

によると、昭和58年をピークに徐々に減少し始め、平成10年ごろに一時的に増加するが、再び減少に転じ、現在も減少傾向が続いている。

この減少トレンドの要因としては、次の3点が主に考えられるだろう。

(1)少子化

若年層の絶対数が少なくなっているため、少年犯罪の発生件数も減少している

(2)犯罪対策の充実

政府や地域社会が少年犯罪の予防や対策に力を入れてきたことが、少年犯罪の減少に寄与していると考えることもできる

(3)テクノロジーの発展

インターネットやスマートフォンの普及により、若者が直接的に交流する機会が減少したため、犯罪行為に巻き込まれる機会も減少したと考えられる。ただ、逆に若年層の交流が見えにくくなっていることで犯罪に加担している状況を察知することが困難になっている側面もある。

また、近年の少年犯罪の特徴として、多様化している側面が見て取れる。

・低年齢化

・凶悪化

・ネット犯罪の増加

・グループによる犯罪の増加

・家庭環境に問題を抱える少年の増加

・児童虐待の増加

このように、少年犯罪の絶対数は減っているものの、より見えにくくなっており、発見が困難になることから、さらに陰湿さや残虐性が高まっているという気さえする。

法で規制すればそれでOKというわけではなく、規制をかいくぐるためにより巧妙に見えなくなっていくことはずいぶん以前から懸念されていたことだが、有効な手立てがないのが現状だろう。

だからこそ、特に少年犯罪では、家庭での少年の過ごし方が大きな要因となることも想像に難くない。

親としてやるべきこと

「物事の良し悪しとは別に、子供がどうしてそんなことをしたのかを考えるのが親だ」

吉永の年老いた父親の台詞である(文庫版:P272)

親のやるべきことは、例え子供が嘘をついたとしても、なぜ嘘をついたのかを考えるということである。

本来は、善悪は親ではなく社会が決めることであるにも関わらず、多くの親は物事の善悪にばかり焦点を当てて諭すことがほとんどではないだろうか。

自身の振る舞いを振り返って、子供が嘘をついた理由、嘘をつかなければならなかった事情、環境になってはいなかったかを自問しなければならないだろう。

そして、その環境を作り出していたのは紛れもなく親自身ではなかったか。

いま、父親としての振る舞い方に、日々迷う自分がいる。

子供がどうしてそんなことをしたのか、を考えることが重要であるならば、親として人間としての余裕を持つことが必要だとも思う。

本作では、14歳の翼は日常の中でたくさんのSOSを発していた。

母親は一緒に暮らしていた親として気づいてやれなかった後悔を背負う。

父親も離れて暮らしていたことで、背徳を感じていく。

毎日の生活の中で、余裕を持って暮らしていくことは、人にもよるだろうが、そう簡単なことではない。

それでも、親の願いとは全く別のところで、子供は子供の人生を生きていく。

子供は親の思う通りに生きていく生き物ではないことを、私は自分自身にも言い聞かせながら読み進めていった。

ーーーーネタバレ注意ーーーー

命の尊さをどう伝えるか

まだ吉永圭一が離婚する以前、翼は「ペロ」という名前の猫を飼っていた。

翼はペロをとても可愛がっていた。

そのペロの死と本作の事件の動機は密接にリンクしていた。

世の中は数年おきにペットブームが巻き起こり、多くの人が動物を飼っている。

夫婦の選択として子供を設けずペットを飼う人たちも多い。

動物を飼う、ということは人間の何か根源的な欲求のひとつなのではないかと私は思う。

対象が人間に限らず、他者を愛するということは、人間が根源的に持っている欲求で、だからこそ多くの人はペットを飼うのだろう。

自分よりも小さな者、力の弱い生き物を守り、育み、愛情を注ぐことで、自分自身をも癒されているのではないだろうか。

翼は、ペロを飼うことで命を大切だと思う気持ちが育まれていたことは自明だろう。

そしてその存在を愛するということは、その存在の良し悪しに関わらず、そこにいるという事実を受け入れることであり、翼の中には確かにペロの存在が受け入れられていた。

だが、翼はこれ以上ないくらいに愛情を注いでいたペロを守り切ることができなかった。

友達との天秤にかけてしまった。

ペロを守りたいと願う気持ちと、抗いきれない身体の行動とが、あまりに乖離してしまった時、翼の心は壊れてしまったのだ。

愛する存在を奪われてしまう喪失感は翼の心を破壊してしまった。

「命の尊さ」とは、他者の命を重んじることと同時に、自分自身の命をも大切にすることだと思う。

それをどうやって伝えたらいいのだろうか。

刑期を終えた後の社会復帰を描く

これまでの多くの小説やドラマ、映画などでは、犯罪を犯した少年が罪を認めて謝罪などをし、主人公たちと共に明るい明日を誓う、などというシーンでカタルシスを得て幕を閉じる、といったものがほとんどだったと思う。

本作では、物語冒頭で事件を起こした少年・翼が逮捕されるが、逮捕の後、勾留が続いても翼は事件の内容を語らない。

なぜ動機を語らないのか。なぜ被害者に謝罪しないのか。なぜ弁護士にも親にも何も語らないのか。

ホワイダニットで進むストーリー。

やがて、父親自身が付添人になるという、少年法の規定の盲点をついた(というか通常利用されることがない規定に着目した)策で次第に翼の心に寄り添う。

処分が決定し、2年近くの少年院送致となったあと、出所した翼との日常が描かれる。

名前を変え、過去を語ることなく仕事に就く。その前科を隠しながら生きていくことの重圧と息苦しさは想像を遥かに超える。

さらに、どこまで一緒に過ごしても、正直に過去を語ることの怖さがつきまとう。

それでも、自分の犯した罪に真剣に向き合うために、ようやく信じることができた友人に過去を打ち明ける翼。

それが無惨にも裏切られてしまう現実。

もう誰も信じることができないという絶望が翼の心を覆い尽くしてしまう。

これが「十字架を背負って生きていく」ということなのだろうか。

いくら謝罪しても過去は変えることができない。

いくら反省しても死んだ人間は生き返らない。

いくら考えても、答えは出ないだろう。

それでも、考え続けること自体が大切だと、圭一は翼に諭した。

同時に、圭一自身も自らの心の弱さに気づき、過去の逃避行動を反芻する。

翼は日常の中でたくさんのサインを出していた。

助けてほしい、というSOSのサインを。

それを掬い上げることができなかったこと、薄々気づいていながら正面から向き合うことから逃げてしまっていたことを、逃れようのない事実を前に愕然とする。

齢を重ねると他者から指摘をされること自体が少なくなる。

指摘されたとしても素直に受け入れることができなかったりする。

だが、翼が取り返しのつかないことをしてしまった以上、見て見ぬ振りはできないと肚を決める。

翼が取り返しがつかないことをしてしまった事実は消えることはない。

それでも、翼の人生は続いていく。

それでも、生きていかなければならないのだ。

では、どうやって生きていくのか。

やはりそれは、考え続けて自分なりの答えを見つけていくしかないのだろう。

誰かが答えを用意してくれるわけではないし、誰にも答えを導き出すことはできない。

それが、自分の人生である限り。

本作は第37回吉川文学新人賞を受賞している。

選評を寄せた伊集院静、大沢在昌、京極夏彦、恩田陸という錚々たる顔ぶれから絶賛されていることが本作の奥深さを物語っている。

人生で何度か読み返し、自分に喝をいれる一冊として本棚に置いておきたいと思う。