暗く重い衝撃作であった。読後に残ったこの灰色のどろりとした重みのある感情は、否応なしに「おまえも当事者だ」ということを自覚させるには充分すぎるほどだ。

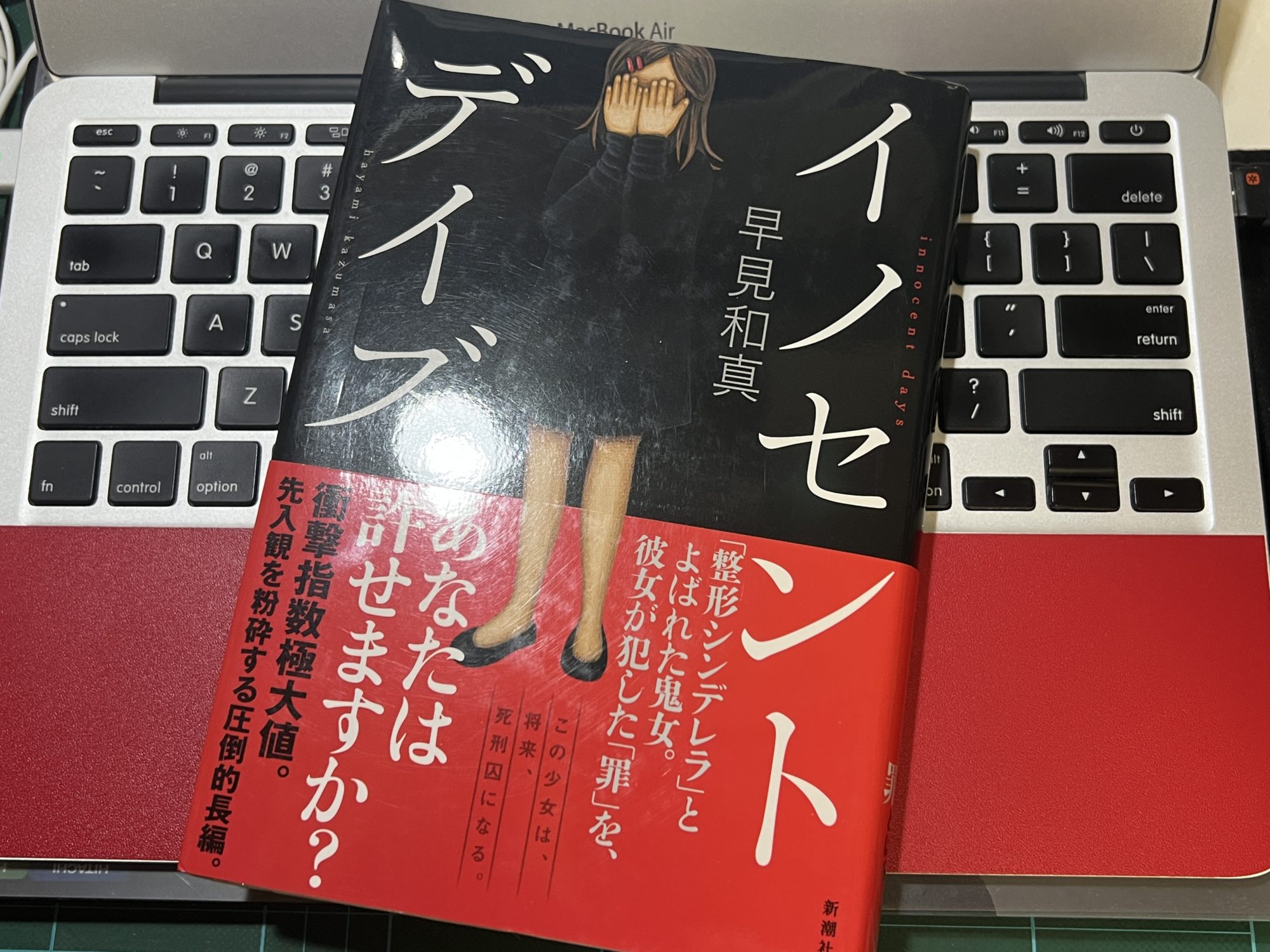

著者は、『ひゃくはち』『店長がバカすぎて』の著者・早見和真氏。

最新作『八月の母』は本屋大賞にノミネートされている。

本書は2015年、日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞した渾身の長編小説である。

正義は一つじゃないかもしれないけど、真実は一つしかないはずです

放火殺人で死刑を宣告された田中幸乃。彼女が抱え続けた、あまりにも哀しい真実――極限の孤独を描き抜いた慟哭の長篇ミステリー。

田中幸乃、30歳。元恋人の家に放火して妻と1歳の双子を殺めた罪により、彼女は死刑を宣告された。凶行の背景に何があったのか。産科医、義姉、中学時代の親友、元恋人の友人など彼女の人生に関わった人々の追想から浮かび上がるマスコミ報道の虚妄、そしてあまりにも哀しい真実。幼なじみの弁護士は再審を求めて奔走するが、彼女は……筆舌に尽くせぬ孤独を描き抜いた慟哭の長篇ミステリー。

2018年にWOWWOWでドラマ化もされているようだ。

(妻夫木聡が熱烈に映像化を希望して実現したようだ。ただ、竹内結子の件がなければ・・と思わずにはいられない)

本作品は二部構成となっており、確定死刑囚である主人公・田中幸乃の出自から事件を起こすまでの約30年間を描いた「事件前夜」、死刑判決が出てからの「判決以後」となっている。

いずれも、幸乃自身の心情を描いた箇所はほぼなく、周囲の人間からの視点で幸乃を見つめた内容が綴られていく。

ーーーーーネタバレ注意ーーーーー

Photo by Vladimir Fedotov on Unsplash

主人公:田中幸乃の罪と罰

どんな凶悪な犯罪者であっても、生まれたときは赤ん坊であり、産んだ母親がおり、親の期待を込めた名前をつけられている、という事実は、ニュースから流れてくる情報だけでは想像することはできない。

ニュース報道では、まだ刑が確定していない「被告人」の段階で実名や過去の行動、交友関係などが断片的に報じられている。

しかしそれはどこまで本当で、どこまでが脚色なのか。

確かに、学生時代に同じ学校に通っていたという人などから証言を得ているが、その証言すらどこまで信用できるものかはわからないだろう。人の記憶など曖昧でいい加減なものだ。人は「こう思いたい」というバイアスで自身の記憶すら書き換える。

そうして得た証言を積み重ねていくと、現実とはかけ離れた人物像が出来上がる。その虚飾で塗り固められた人物像を見て、さらにその人の思いたい犯人像に当てはめて、感想がアウトプットされていく。「いかにも、だよねえ」と。

そうして報道されるにつれてかけ離れていく現実と虚構を、読者は両方ともに目の前に置かれる。現実世界にはない「神の視点」を読者は与えられることになる。

その上で、田中幸乃の罪とはなんだろうか?

そして、罰は下されたと言えるだろうか?

刑事罰的な意味での罪は、古本屋の老婆を殺して金を奪った、とされている件だが、それすらも幸乃の犯行ではないことが描かれている。

強いて言えば、犯人隠匿だろうか。理子が犯した罪を被り、理子を逃がしたことが挙げられるが、それも純粋に友だちを思ってのこと。理子には失うものが多すぎるが、自分(幸乃)には無い、と判断しての行動だった。

その純粋すぎる思いが結果として犯罪に加担することになってしまったわけだが、その純粋さは何がもたらしたのだろうか。

幸乃の出自にまで遡っていくと、幸乃の母親、野田ヒカルの生涯との密接なつながりが見えてくる。ヒカル自身もまた養父から虐待を受けて育ち、偶然による自宅の火災で養父が焼死。ずっと望んでいた何者にも縛られない自由な生き方を得たことで、群馬から東京へ移る。その後横浜へ移り住む内に幸乃を身籠もる。

堕胎をしようと訪れた産院で丹下翔の祖父・健生との会話で産むことを決意する。

ヒカルもまた、自分には価値がなく、誰からも必要とされていないことから、死にたいと考えていた。

そんなヒカルに、幸乃は愛されて育った、と言っていいだろう。

必要とされていた。

おそらく、世界中で唯一。

それが、ヒカルが自動車事故で亡くなることで、幸乃の世界が一変した。

ただひとり、必要としてくれた母が幸乃のそばからいなくなってしまった。

その喪失感が、それ以後の幸乃の人生のフレームワークになっていったのだ。

Photo by Edgar Hernández on Unsplash

テーマが「贖罪」ではないとしたら、一体何なのか?

「贖罪」とは、キリスト教用語で、十字架にかかって犠牲の死を遂げることによって、人類の罪を償い、救いをもたらしたという教義から来ている。

簡単に言えば、罪滅ぼしの行為を言う。

東野圭吾の『白鳥とコウモリ』は贖罪をテーマにしており、何が正義で、何が真実なのか、ストーリーを追うごとに読者が問われる傑作だ。(いつか感想文を書きたい)

幸乃が死刑確定囚ということで、これは「贖罪」をテーマにした作品なのだろうと、読む前は思っていた。

だが、それはいい意味で裏切られた。

本作品の大きなテーマのひとつは、生きることの根源を問うているのではないか、と思う。

誰かに必要とされること、田中幸乃が本当に望んでいたのはそれだけだった。それが叶わないのなら、それが失われる可能性があるのだったら、いっそのこと死を選ぶ。それくらいの根源的な生きることへの渇望だったのではないか。

そして、それを周りにいる人間として、時に支え、時に頼られながら、自身もまた誰かに必要とされていたい、そういった本能的な渇望が、誰にでもあるということだ。

もうひとつの大きなテーマは、よりよく生きるとは、どういうことか、を問うているのではないかと思う。

哲学でいうところのアレテー、エウ・ゼーン=よく生きること、とでもいうか。

エウ・ゼーン―よく生きるとは、楽しく生きること

アリストテレスは幸福(エウダイモニア)を「よく生きている(エウ・ゼーン)」「よくやっている(エウ・プラッティン)」ことだ定義する。今でも英語文脈では幸福を表すのにhappiness以外にwell-beingという言い方をすることがあるが、これはアリストテレスに由来するようだ。

「よく生きる」とはアレテー(徳、卓越性)を楽しんで行うこと、実現させることだとアリストテレスは言う。幸福な人は、楽しんでよいことをする。快楽と善が一致する。たとえば正しいことをしていても本音ではズルしたいと思っている人、親切にしていても実は下心ある人の心は苦しいだろう。そういう人は、本当の意味での正しい人、親切な人とも呼べない。

また、人間のすぐれた能力を磨く上でも、快楽のはたす役割は大きい。学問、芸術、技能、スポーツ、何であれ、楽しんでやっているほど上達する。いやいやすることは上達しない。好きこそ物の上手なれを生きる人が幸福な人だ。このへんの明朗な人生観は、幸福感の高さを人格や能力の向上と結びつけるポジティブ心理学を彷彿させる。

この物語自体は決して楽しいものではないし、ポジティブな側面は微塵も感じさせない。

しかし、幸乃の生き方そのものは、純度100%の、裏表のない生き方なのではなかったか。

タイトル「イノセントデイズ」の「イノセント」とは「純真」「無垢」であり、同時に「無罪」でもある。

純粋であるがゆえに、理子の身代わりとなり、敬介に依存し、裏切られたとの思いから薬を多量服用し、死にたいと叫ぶ。

あまりにも純粋すぎる思いがあったからこそ、最後には死を選んだとも言えるのではないか。

Photo by Jacqueline Day on Unsplash

相手への「想像力」をどれだけ持っているか

最後まで読み終わったあとに、もう一度、冒頭、プロローグの前の章を読んで欲しい。

主人公:田中幸乃の心情は全編を通して、ここにしか描かれていない。

本当に田中幸乃は死刑に処すべきなのか。

真実はひとつ。だが、解釈は無限だ。

手続き上は死刑判決を受け控訴しないことで刑が確定している。

読者には放火した犯人は幸乃ではないことが明かされる。

しかしそれは運命の日:九月十五日。

同じく九月十五日に田中幸乃の刑が執行される。

ここにどうにもできないやりきれなさと、どうにかできたのではないかというモヤモヤが交錯し、読んだ者に暗く重い十字架を背負わせる。

あなたは何が正しいか、わかりますか?

ピンバック:【BOOK】『雨に消えた向日葵』吉川英梨:著 信じることそのものが希望であり奇跡である – Crazy One – glad design blog –

ピンバック:【BOOK】2022年に読んだ本 21冊ふりかえり – Crazy One – glad design blog –