「歴代最多の3回の三冠王」

「日本人初の1億円プレーヤー」

「優勝請負人」

落合博満を言い表す言葉はたくさんあるが、これだけでは落合博満という人間を表現するには全然足りない。

私は大の広島カープファンではあるが、歴代最高の「野球人」は落合博満だと思っている。

間近で見た者だけが知る 落合博満バッティングの極意【ザ・伝説の野球人大全集】

(22) 【打撃の魔術師】落合博満 芸術的なホームラン集

本書では、表には出ていない裏側の、壮絶な「プロの仕事」を垣間見ることで、人間・落合博満を垣間見ることができる。

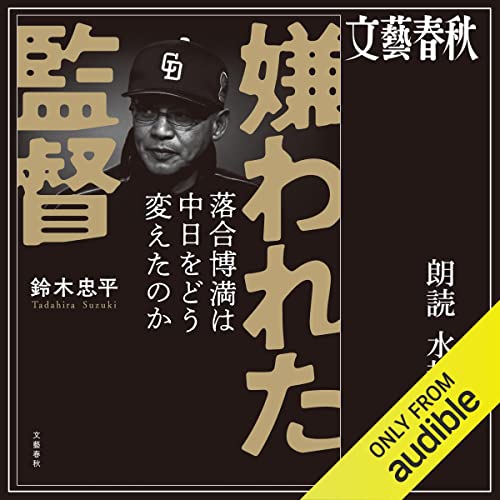

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』鈴木忠平 | 単行本 – 文藝春秋BOOKSより引用:

なぜ 語らないのか。

なぜ 俯いて歩くのか。

なぜ いつも独りなのか。

そしてなぜ 嫌われるのか――。中日ドラゴンズで監督を務めた8年間、ペナントレースですべてAクラスに入り、日本シリーズには5度進出、2007年には日本一にも輝いた。それでもなぜ、落合博満はフロントや野球ファン、マスコミから厳しい目線を浴び続けたのか。秘密主義的な取材ルールを設け、マスコミには黙して語らず、そして日本シリーズで完全試合達成目前の投手を替える非情な采配……。そこに込められた深謀遠慮に影響を受け、真のプロフェッショナルへと変貌を遂げていった12人の男たちの証言から、異端の名将の実像に迫る。

「週刊文春」連載時より大反響の傑作ノンフィクション、遂に書籍化!

プロローグでは2003年、新監督と噂される落合に、「新監督就任」という報道をさせていただく、という仁義を切るシーンから幕をあける。

エピローグでは2011年、中日ドラゴンズと福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズ、3勝3敗で迎えた最終第7戦を前にしたシーンで始まる。

目次

プロローグ 始まりの朝

第1章 川崎憲次郎/スポットライト

第2章 森野将彦/奪うか、奪われるか

第3章 福留孝介/二つの涙

第4章 宇野勝/ロマンか勝利か

第5章 岡本真也/味方なき決断

第6章 中田宗男/時代の逆風

第7章 吉見一起/エースの条件

第8章 和田一浩/逃げ場のない地獄

第9章 小林正人/「2」というカード

第10章 井手峻/グラウンド外の戦い

第11章 トニ・ブランコ/真の渇望

第12章 荒木雅博/内面に生まれたもの

エピローグ 清冽な青

新人、ベテラン、コーチ、助っ人外国人、球団スタッフに至るまで、あらゆる方面からの「落合評」が語られていく。

落合を取り巻く人々は、落合から発せられる異物を見るような眼差しと、全てを見透かされているかのような鋭利な言動に、慄き、苦悶し、争うことを諦めざるを得ないところにまで追い詰められていく。

その中で、人間としての落合博満がより際立って見え隠れする、稀有なノンフィクションだ。

「第1章 川崎憲次郎」

ここでは落合の行動原理を知ることになる。

FAで移籍後の三年間、一軍での登板がなかった川崎憲次郎に、落合は言った。「開幕(投手)はお前で行く」。

なぜ、落合は川崎に開幕投手を任せることにしたのか。

当時のエース川上憲伸ではなく、川崎憲次郎を。

中日に来てから三年間、一軍での登板がなかった川崎憲次郎を。

川崎はがむしゃらに速い球を投げることだけを目指していた若い頃、他には何も考えずに投げていたという。

ただ、落合が監督として中日に来てから、考えて投げなければ先はない、と思い知らされる。

落合の狙いは、三年間一軍登板がなかった川崎を開幕投手とすることで、「全選手横一線」で、どんなベテランであっても聖域はなくレギュラーを入れ替える、ということを選手たちに感じさせ、緊張感を持たせる狙いがあったという。

また、同時に、開幕を川崎にするということは、本人にしか伝えなかった。投手コーチですら例外なく。

こうして見ると、監督としての落合の行動原理が初年度から現れていることがよく分かる。

まず、「徹底した個人主義に根ざしている」こと。

選手を「駒」として見ているという見方もある一方で、きちんと「個人事業主」として見ていると私は感じた。

チームの社員ではないのだから、個人として健康管理から技術習得も自分自身で考えた上で、責任を持って行うことを求めている。

だからこそ、ベテランでもルーキーでも関係なく、「全選手横一線」で競わせるという方針を打ち出している。

また、高校で華々しく甲子園で活躍した選手をすぐに一軍で使ったりはしないのは、プロとしての実力が十分に備わっていないからだという。

これも、徹底した個人主義の考え方からくる実力主義であろう。

レギュラーを張っている選手にも、それぞれの生活があり、養わなければならない家族がいる者もいる。

レギュラーを勝ち取るまでの努力は並大抵ではないし、それを実践してきた者たちなのだ。

高校出のチヤホヤされてきた選手が、同じ土俵で勝負すること自体がおかしい、という考え方であり、まずは同じ土俵に上がれるだけのことをやってから、という意味だ。

その一方で、というか、徹底した個人主義のセットで考えるべきだと思うが、選手個人に対しての「情」も同時に持ち合わせていると思う。

川崎憲次郎は、開幕投手に抜擢されながらも、結果を残すことはできなかった。

すでに肩はボロボロで、痛み止めの注射を打たなければ投げることはできなかった。

シーズンが終わって、戦力外通告を受けた。同時にコーチ陣の多くも解雇された。

川崎にはシーズン終盤の優勝を決めた次の日、戦力外通告をした。

辞めるか、他球団で続けるかを決めろという。

もし、ユニフォームを脱ぐのなら、明日先発登板しろと言った。

そして、投げるなら親類縁者を誰でも呼べと言ったという。

川崎の最後の登板の前日だ。

「現実と向き合え」という意味での引導を渡す代わりに「花道」を作ってやったのだ。

そして行動原理としてはもう一つ、「冷徹なまでの孤独を受け入れる覚悟」だ。

川崎に開幕投手を命じておきながら、他の誰にもそれを伝えていなかった。

投手コーチにすら情報を隠しておいたのだ。

なぜ、情報が隠されていたのか。

それは、シーズンが終わってから分かってきた。

落合は、内部情報に箝口令を敷いていたのは、どこから情報が漏れているのかを内偵していたというのだ。

こんなことをすれば、内部スタッフにも緊張感が走る上に、信頼こそ失いかねない。

しかし、落合はこうした仕掛けで安易な馴れ合いを排除していた。

監督という立場は孤独を受け入れるものなのだと、言わんんばかりだった。

2011年、日本シリーズに進出し、ソフトバンクホークスに敗れ、監督を退任するまで、こうした落合の監督としての流儀は一貫してブレなかった。

もう一つ、著者の「新聞記者」としての「成長物語」という側面もあるように感じた。

私は今回、Audibleで「読聴」した。

本文は新聞記者である著者の視点と、各章ごとにフューチャーされる人物の視点が交錯しながら展開していく。

Audibleの朗読と、その文体とが、絶妙にマッチしている。

そして非常にドラマチックに描かれている点が作品世界をより深く豊かにしているように感じた。

特に新聞記者としての視点で描かれた、記者としての苦悩や苛立ちは、落合を前にしてより一層苦しいものとなりつつ、一瞬にして晴れやかな、開放感すら感じられるような、視界が開ける感覚をも共存させる描写であった。

本書は、野球史に残るレジェンドの記録として、語り継がれていくのだろう。